Menos pescado, más riesgo cardiovascular: el papel del omega-3

ANTELM PUJOL CALAFAT

ANTELM PUJOL CALAFAT

Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición

Experto en Nutrición Deportiva y Obesidad. Entrenador Personal Certificado

Divulgador de ciencia en redes sociales (@thefitmedstudent @AntelmPujol)

Los ácidos grasos omega-3 de cadena larga, fundamentalmente el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA), son nutrientes esenciales con un papel decisivo en la salud cardiovascular. Entre sus efectos más relevantes destacan la reducción de la agregación plaquetaria, la mejora de la función endotelial y la atenuación de la inflamación sistémica. Estos mecanismos contribuyen a disminuir la incidencia de fenómenos trombóticos y a estabilizar la función vascular, lo que se traduce en una menor carga de enfermedad cardiovascular. La literatura científica es amplia y consistente, desde los estudios poblacionales de los años 70 en poblaciones inuit hasta los ensayos clínicos contemporáneos, la evidencia señala a los omega-3 como aliados claves en la prevención secundaria y, de forma creciente, en la prevención primaria1,2.

No obstante, a pesar del sólido respaldo científico, la realidad epidemiológica refleja un desequilibrio: la ingesta de estos nutrientes es insuficiente en la mayor parte de las poblaciones occidentales, particularmente en España. El descenso del consumo de pescado, principal fuente dietética de EPA y DHA, ha abierto una brecha entre las recomendaciones y la ingesta real, lo que plantea la necesidad de revisar estrategias de salud pública y nutrición clínica.

Consumo de pescado y omega-3 en España: una tendencia descendente

El pescado azul constituye la fuente más importante de EPA y DHA en la dieta mediterránea. Sin embargo, las encuestas de consumo apuntan a un declive significativo. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el consumo de pescado en España se ha reducido un 32% en la última década, situándose por debajo de los 10 kg anuales per cápita3.

La última encuesta de FACUA sobre hábitos de consumo refleja un descenso significativo en el porcentaje de familias que afirmaban consumir pescado al menos una vez por semana pasando del 67,6% al 43,3% en apenas dos años. Además, el porcentaje de hogares que no consume pescado en absoluto ha pasado del 5% al 10,8%, un incremento que preocupa a expertos en nutrición y salud pública4.

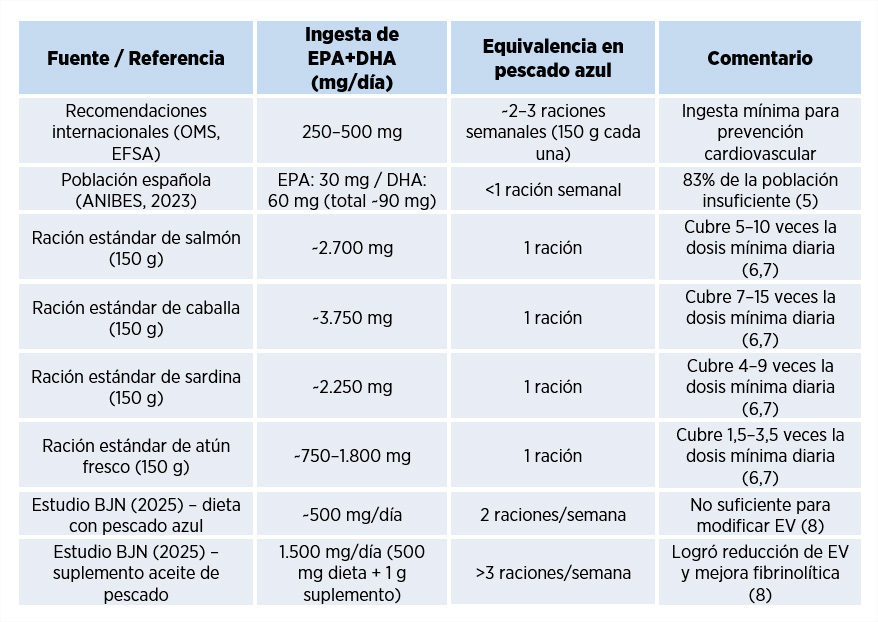

El estudio ANIBES aporta datos aún más concretos. La ingesta mediana diaria de EPA en la población española es de apenas 0,03 g (30 mg) y la de DHA de 0,06 g (60 mg), cuando la mayoría de los organismos internacionales recomienda entre 250 y 500 mg diarios de EPA+DHA combinados5. Esto significa que un español medio solo alcanza entre un 15% y un 20% de las necesidades mínimas. En consecuencia, un 83% de la población no llega a cubrir los requerimientos básicos, y esta insuficiencia es más acusada en niños, adolescentes y mujeres jóvenes en edad fértil.

A modo de referencia práctica, una ración estándar de pescado azul equivale a unos 150 gramos (peso en crudo). Esta cantidad aporta aproximadamente6,7:

• Salmón: ~2.700 mg de EPA+DHA.

• Caballa: ~3.750 mg de EPA+DHA.

• Sardina: ~2.250 mg de EPA+DHA.

• Atún fresco: ~750–1.800 mg de EPA+DHA.

Por tanto, para alcanzar la ingesta mínima recomendada (250–500 mg/día), se necesitarían al menos 2–3 raciones semanales de pescado azul. Sin embargo, la mayoría de la población española no llega a cubrir ni una ración de manera habitual.

Omega-3: cuando la dieta no es suficiente

Los beneficios del pescado azul como fuente natural de omega-3 son indiscutibles. Sin embargo, investigaciones recientes cuestionan si su consumo habitual, en las cantidades realistas que alcanza la población, es suficiente para generar efectos clínicamente relevantes sobre marcadores de riesgo cardiovascular.

Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, publicado en British Journal of Nutrition, evaluó esta cuestión de forma directa8. El estudio reclutó a 42 adultos sanos, que fueron distribuidos en tres grupos de intervención durante 12 semanas:

1. Suplementos de aceite de pescado (aportando 2,2 g/día de ácidos grasos n-3, de los cuales ~1 g correspondía a EPA) + pescado blanco.

2. Pescado azul dos veces por semana (salmón y caballa, aportando en torno a 500 mg/día de EPA+DHA) + suplementos placebo.

3. Pescado blanco + suplementos placebo (grupo control).

Los principales hallazgos detectados en el ensayo podríamos resumirlos en:

• Disminución de vesículas procoagulantes (EV): solo el grupo que recibió suplementos mostró una reducción significativa en el número total de EV circulantes, en particular las derivadas de plaquetas (PDEV) y aquellas que expresaban fosfatidilserina (PS), ambas asociadas a mayor riesgo trombótico.

• Mejora funcional de las EV: en este mismo grupo suplementado se redujo la capacidad procoagulante, con menor generación de trombina y mayor capacidad fibrinolítica, un efecto que no se observó en los sujetos que consumieron pescado azul.

• Relevancia de la dosis: los beneficios se atribuyeron de forma clara al aporte adicional de EPA procedente de los suplementos. El consumo de pescado azul aportaba EPA+DHA en niveles alineados con las recomendaciones internacionales (≈500 mg/día), pero insuficientes para modificar la cantidad y función de las EV. La suplementación con 1 g extra de EPA/día sí alcanzó un umbral fisiológico capaz de impactar en biomarcadores de riesgo cardiovascular.

En cuanto a la interpretación clínica destacaría que estos resultados resultan especialmente relevantes para profesionales de la salud, ya que sugieren que incluso pacientes que cumplen con la recomendación general de 2–3 raciones de pescado azul por semana podrían no obtener el máximo beneficio cardiovascular en términos de modulación de EV y riesgo trombótico. El estudio también plantea una cuestión práctica: el EPA podría tener un papel más determinante que el DHA en la modulación de EV, aunque ambos contribuyen al perfil lipídico global.

En términos cuantitativos, el pescado azul incluido en el ensayo aportaba aproximadamente 500 mg diarios de EPA+DHA, cifra alineada con las recomendaciones dietéticas mínimas de la EFSA y la OMS (250–500 mg/día). Sin embargo, solo el suplemento que añadía un gramo extra de EPA logró efectos claros sobre los biomarcadores estudiados. Este resultado refuerza la idea de que las dosis habitualmente alcanzadas a través de la alimentación no bastan para obtener beneficios cardiovasculares óptimos, y que el umbral de acción clínica podría situarse por encima de las recomendaciones poblacionales estándar.

Además, el uso de vesículas extracelulares como biomarcadores emergentes ofrece una nueva vía para evaluar de forma más sensible el impacto real de los omega-3 en la coagulación y la función endotelial, más allá de los parámetros lipídicos clásicos.

El índice omega-3: biomarcador clínico y epidemiológico

El índice omega-3 (O3I) se ha consolidado como un marcador de riesgo útil tanto en investigación como en práctica clínica. Define el porcentaje de EPA y DHA en los eritrocitos, reflejando la ingesta y el estado tisular a medio-largo plazo. Su valor predictivo está bien documentado:

• O3I ≥8%: riesgo bajo de enfermedad cardiovascular.

• O3I entre 4–8%: riesgo intermedio.

• O3I <4%: riesgo elevado1.

En la actualización mundial publicada en 2024, España se sitúa en el rango “moderado” (6–8%), lejos del umbral protector del 8%1. Este dato refuerza la necesidad de estrategias adicionales para mejorar el estatus poblacional. Incorporar la medición del O3I en la práctica clínica permitiría personalizar intervenciones, evaluar adherencia terapéutica y optimizar resultados en prevención cardiovascular.

Tabla comparativa: ingesta recomendada vs. ingesta real (Fuente: elaboración propia)

Implicaciones en salud pública y práctica clínica

La evidencia acumulada plantea varias líneas de acción:

1. Suplementación sistemática en grupos de riesgo: pacientes con enfermedad cardiovascular, hipertrigliceridemia o dietas bajas en pescado podrían beneficiarse de una suplementación rutinaria de EPA y DHA. Las dosis recomendadas en este contexto oscilan entre 1 y 4 g diarios, según guías internacionales2.

2. Fortificación alimentaria: el uso de alimentos enriquecidos, como lácteos o huevos, constituye una vía práctica para aumentar de forma diaria la ingesta de omega-3 en la población general6.

3. Integración del O3I en guías clínicas: su implementación facilitaría un enfoque preventivo basado en biomarcadores objetivos, similar a lo que ya se hace con el colesterol o la presión arterial.

4. Educación nutricional: es necesario reforzar campañas de salud pública que informen a la población sobre la importancia del omega-3 y la diferencia entre consumir pescado esporádicamente y alcanzar niveles protectores.

Conclusiones

• La ingesta dietética de omega-3 en España y en gran parte del mundo está por debajo de lo recomendado y sigue descendiendo.

• El consumo de pescado azul, aunque beneficioso, no es suficiente para alcanzar los niveles de EPA y DHA que impactan de manera significativa en biomarcadores cardiovasculares.

• El ensayo del British Journal of Nutrition demuestra que solo con suplementación en dosis altas de EPA se logran mejoras claras en la reducción de vesículas extracelulares procoagulantes y en la función fibrinolítica.

• El índice omega-3 se presenta como una herramienta fundamental para personalizar la prevención y ajustar recomendaciones.

• Es necesario replantear las guías nutricionales, incluyendo de forma explícita suplementos y alimentos enriquecidos en omega-3 como parte de una estrategia integral de salud pública.

La prevención cardiovascular no puede prescindir de los omega-3. Alcanzar niveles adecuados de EPA y DHA, ya sea mediante pescado, suplementación o fortificación alimentaria, debe convertirse en una prioridad para reducir la carga de enfermedad y mejorar la salud poblacional.

Bibliografía

1. Schuchardt JP, Beinhorn P, Hu XF, et al. Omega-3 world map: 2024 update. Prog Lipid Res. 2024;95:101286.

2. Jäger R, Heileson JL, Abou Sawan S, et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: Long-chain omega-3 PUFAs. J Int Soc Sports Nutr. 2025;22(1):2441775.

3. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Informe de consumo alimentario en España. 2023.

4. FACUA-Consumidores en Acción. (2024). ¿Cómo han cambiado tu cesta de la compra y tus hábitos de consumo en los últimos años?

5. Redruello-Requejo M, Samaniego-Vaesken ML, Puga AM, et al. Omega-3 and Omega-6 PUFA intakes in the Spanish population: ANIBES study. Nutrients. 2023;15:562.

6. Fundación Española de Nutrición (FEN), FINUT. La leche como vehículo de salud: Omega-3. Madrid: FEN; 2016.

7. Food and Agriculture Organization (FAO), European Food Safety Authority (EFSA). Food composition databases: Omega-3 content of fish species. 2019.

8. Sharman A, Zhou R, Pugh J, et al. High-dose fish oil supplements are more effective than oily fish in altering extracellular vesicles in healthy human subjects. Br J Nutr. 2025;133:934–944.